Около ста лет назад деревянная застройка являлась лицом города и составляла значительную часть всех зданий Нижнего Новгорода. К настоящему моменту в столице Приволжья уцелела лишь небольшая территория, где сохранились не просто дома из дерева, а целые фрагменты русского деревянного зодчества. С кварталом Церкви Трех святителей на авторской экскурсии познакомил всех желающих градозащитник, координатор движения «Деревянные города» Стас Дмитриевский.

Корреспондент GiperNN не мог пропустить такую прогулку.

Несколько любопытных фактов

Район, расположенный между улицами Максима Горького и Белинского, по праву можно считать достопримечательностью Нижнего Новгорода. Окруженный со всех сторон новостройками, тем не менее он сохранил свой первоначальный внешний вид.

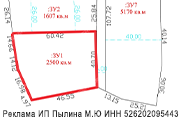

На карте Нижнего этот квартал появился в середине 30-х годов XIX века. Именно тогда, согласно генплану инженера Готмана и других нижегородских зодчих, на окраине города между улицей Полевой (ныне Максима Горького) и Напольно-Монастырской (ныне Белинского) разбивается сетка из улиц. На плане район представлен в виде ромба: три улицы в его пределах пересекаются, а в самый центр вписан храм.

Застраиваться квартал начал около 40-х годов XIX века. Контингент проживал здесь достаточно бедный: сюда селились отставные солдаты, выкупившиеся из крепостной зависимости крестьяне, переселенцы Кремля, который в то время освобождался от частной застройки. Значительно позже здесь появляются представители интеллигенции: инженеры, архитекторы, разночинцы, купцы.

Старинные названия улиц отсылают к событиям, с ними связанным. В частности, улица Славянская когда-то именовалась Немецкой, потому что упиралась в кладбище. На нем было похоронено множество нижегородцев с немецкими корнями: архитекторов, врачей, учителей. Кладбище располагалось на месте, где сейчас находится школа № 19 и строится новый жилой комплекс.

Канатная улица получила свое название в честь канатных заводов, которые обосновались в этом районе. Позже в связи с застройкой производство вынесли с территории, а вот название сохранилось.

В новом квартале изначально не было храма. Он появился почти два десятилетия спустя после начала застройки. Потребность в доме Божьем у горожан возникла к концу 50-х годов XIX века, когда маленький район начал активно застраиваться. К этому времени здесь насчитывалось больше двухсот домовладений. Жители составили коллективное прошение к архиепископу, и 5 октября 1856 года епископ Иеремия установил крест на участке будущего храма: произошло это в день памяти московских святителей Петра, Алексея, Иона (позже туда добавили имена Филлипа и Гермогена). Отсюда храм, а заодно и весь квартал получили свое название, которое дошло до нашего времени.

Проект храма вышестоящие чиновники градостроения одобрили не сразу. Петербургский кондуктор путей сообщения и публичных зданий Иван Федоров внес в чертеж нижегородского архитектора Коптева существенные изменения, и только затем утвердил. Кстати, в то время всех чиновников путей сообщения среднего звена называли кондукторами, поэтому и стиль нового храма в народе получил название «русско-кондукторский».

По следам классицизма

Архитектурный облик квартала церкви Трех Святителей весьма разнообразный. Классические здания соседствуют с домами в стиле «эклектика», а постройки модерна отсылают к средневековой готике. Характерен для исторической застройки Нижнего и народный стиль: его элементы в виде глухой и сквозной резьбы можно увидеть почти на каждом здании.

Угловой дом на улице Студеная, 48 — практически единственный образец классицизма, сохранившийся в чистом виде. Каменный дом 1855 года постройки принадлежал когда-то нижегородской мещанке Марии Чужестранцевой. В середине XIX века предписывалось строить по образцовым проектам: их составляли российские зодчие и утверждали высочайшие архитекторы. Строитель дома Чужестранцевой Шуменский-Глицевич не отступал от канонов: классический декор, рамочные наличники, низкие фронтоны, нечетное количество световых осей (окон), полуциркульные окна в них — все выдает принадлежность классицизму. Сейчас здание нежилое, в нем располагаются коммерческие организации. Дом не имеет охранного статуса, но является ценным объектом градостроительной среды.

В квартале церкви трех Святителей есть еще несколько похожих объектов, но уже не чисто классического стиля. Так, дом по улице Студеной, 45 возведен по канонам классицизма: об этом свидетельствуют низкий фронтон, три световых оси. Однако имеется отступление — декор, выполненный в народном стиле. Это глухая резьба и ее традиционный элемент — плетенка.

Первым владельцем этого дома был Н. В. Ивениус. Он принадлежал к семье обрусевших немецких аптекарей и врачей Ивениусов. Точная дата постройки неизвестна — приблизительно это 70-е годы XIX века. Именно тогда архитекторам уже разрешили отступать от предписанных образцов. Русские мастера начинают возводить дома в традициях народного зодчества. В то же время резчики, якуши и плотники из деревень привносят свою эстетику в город.

Расположенный по соседству объект на улице Студеной, 47 является образцом более позднего классицизма. Изначально этот дом принадлежал губернскому секретарю Я. Л. Флоренскому. В 1876 году его построил архитектор Кострюков по классическому проекту. И все же здесь присутствуют элементы народного зодчества в виде резных наличников. Сейчас обе постройки по улице Студеной, 45 и 47 — нежилые, расселены и дожидаются своих инвесторов. Обе имеют статус выявленных ОКН.

Более радостная судьба у их «собрата» по улице Новой: дом № 22а жилой, в этом году его отреставрировали в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Это тоже яркий образец классицизма с тремя окнами и низким фронтоном. Однако наличники выдают народный стиль: видна все та же сквозная резьба. Хозяевами является семья Начинкиных, а само здание выявлено как ОКН.

А вот другой красивейший объект деревянного зодчества на улице Студеной, к сожалению, утрачен: дом с резными наличниками и фронтоном снесли несколько лет назад.

Архитектурный эксперимент Левкова

Необычный двухэтажный особняк на пересечении улиц Студеной и Славянской (Студеная, 49), судя по всему, принадлежал когда-то богатому владельцу. По словам Стаса Дмитриевского, изначально эта усадьба была «крошечкой в три окошечка». Когда в конце XIX века дом приобрел торговый крестьянин А. Н. Седов, он захотел его расширить, чтобы открыть здесь торговую лавку. Хозяин заказал проект модному в то время архитектору Левкову.

Строение получилось довольно необычным на вид. Второй этаж украшают три эркера.

Это не просто эркер — это целая композиция с балконом и сенью на столбах, — поясняет Стас Дмитриевский. — Центральный эркер имел балкон, под ним находился вход в лавку.

Шатровые формы, а также полукруглые фронтоны с вазонами отсылают нас к архитектурному стилю модерн. На него указывают также полукруглые двери.

Параллельно с домом строились и флигели: в них располагались служебные помещения. Кстати, в усадьбе Седова флигели неодинаковые, каждый из них имеет свою планировку и архитектуру, хотя хозяин и даже архитектор у них один. Просто он экспериментировал.

В настоящее время одна из квартир в доме по улице Студеной, 49 жилая. Единственный хозяин Роман остался здесь после того, как выиграл суд, остальных жильцов расселили. Главным аргументом в суде стало то, что дом выявлен в качестве ОКН и у государства имеются обязательства по его сохранению. Прокуратура встала на его сторону в суде, и он остался.

По замечанию Стаса Дмитриевского, дом Седова — один из самых сложных объектов для реставрации и потребует вложений не менее 50 миллионов рублей. Дело в очень плохом состоянии фундамента с задней стороны, к тому же часть стены нуждается в перерубке. В идеале из усадьбы Седова можно было бы сделать гостиницу и хостелы с историческим интерьером. Главное — найти инвестора.

Эклектика как поиски единого стиля

Ближе к концу XIX века, когда отменили образцовое проектирование, архитекторам предоставили творческую свободу. В это время зарождается новое архитектурное направление — эклектика, или попросту смешение всех стилей.

Один из его ярких примеров — усадьба Гусевых: три дома по улице Славянской — 4а, 4б, 4а/б. Главное здание и два флигеля принадлежали когда-то отставному фельдфебелю И. Е. Гусеву и его жене. Первоначально хозяева заказали уже известному архитектору Левкову дом в стиле модерн с двумя эркерами и лестничной клеткой. Однако, судя по всему, в процессе его постройки выяснилось, что у Гусевых не хватает денег на декор. И они остановились на самом простом варианте оформления «а-ля рус»: подлинная обшивка, проволочными гвоздями приделаны эркера. Сейчас все здания усадьбы нежилые, но имеют статус выявленных ОКН.

К типичной академической эклектике можно отнести и усадьбу Лемке. Это несколько домов по улице Короленко: 11/21, 11а, 11. Главный из них, № 11/21, на углу улицы, принадлежал когда-то городовому архитектору В. М. Лемке. В доме № 11а одно время жил писатель В. Г. Короленко, а по соседству с ним, в доме № 11, — М. А. Горький. В последнем собиралась вся литературная общественность, а однажды в гости к Горькому приехал Ф. И. Шаляпин. Каждый вечер певец выходил на балкон, и вся улица слушала его раскатистый бас.

Если говорить о стиле самой усадьбы, то он вырос из классицизма: колонки, висячие гирлянды, миандровые пояски сильно намельчены, фасад расшит древесиной — как раз-таки эклектика. Сейчас усадьба Лемке — это многоквартирные жилые дома со статусом объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Дом городового архитектора П. А. Домбровского по улице Новой, 31 необычен на вид. Низ отсылает к европейской архитектуре, а сверху — кубоватое завершение с чешуей. В основе эркера лежит сруб, а фасады обшиты под паркет. По словам Стаса Дмитриевского, это махровая эклектика. В настоящее время у дома также имеются хозяева, а само здание является ОКН регионального значения.

Кто восстановит квартал церкви Трех Святителей?

Дом № 30 по улице Короленко — образец классицизма с элементами народного стиля, выявленный ОКН — чуть было не обрел своего хозяина. В прошлом году его выбрал для реставрации один молодой инвестор из Москвы: на первом этаже он планировал сделать офис, а наверху — квартиру. Однако мечтам сбыться не удалось. Помешали бюрократические препоны.

Дело в том, что дом № 30 изначально был жилым. Но из-за плохого состояния его признали аварийным и расселили. Чтобы приступить к работам, нужно было, согласно градостроительному кодексу, объединить в доме все помещения и перевести его в статус нежилого. КУГИ не смогло сделать это за семь месяцев, и инвестор вложил свои средства в другой проект, не связанный ни с наследием, ни с Нижним Новгородом.

К сожалению, эти бюрократические препоны в нашем городе очень сильны, — сетует Стас Дмитриевский. — Сейчас мы рассчитываем на программу «рубль за метр». Памятники в неудовлетворительном состоянии можно передавать инвестору под условия реставрации и всего рубль за метр. Для этого нужна местная нормативная база. Область ее приняла, а город до сих пор не может.

В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области корреспонденту GiperNN пояснили: в аренду могут быть предоставлены только объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр ОКН, относящиеся к государственной собственности Нижегородской области. Однако за предоставлением ОКН в аренду инвесторы пока не обращались, хотя программа действует в Нижегородской области с июня. В свою очередь, органы исполнительной власти региона готовы оказать всевозможное содействие лицам, желающим получить на праве аренды объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Еще одной проблемой, по мнению Стаса Дмитриевского, является нехватка в Нижнем Новгороде местных плотницких кадров.

Нельзя научить плотницкому реставрационному мастерству на доске, — продолжает градозащитник. — Нужно брать топор, тесло, конкретный объект. Кстати, в доме № 30 технические работы точно будут интересными — вот где можно обучать местные плотницкие кадры.

Сейчас большинство домов в районе церкви Трех Святителей получили . Теоретически им уже не угрожает снос. Четыре объекта отреставрировали в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Если власти города и области продолжат развивать программу предоставления исторических зданий в аренду за 1 рубль, то, вполне возможно, остальные ветхие нежилые дома уже в недалеком будущем обретут своих хозяев или превратятся в ценные объекты деревянного зодчества, открытые к посещению для всех желающих.

Комментарии